|

本帖最后由 桂花树边捣药去 于 2020-5-18 11:39 编辑 这是一篇公号文,原名: 从10万一集到无剧可写”一个编剧的浮沉实录 (文章作者 :刺猬公社编辑部石灿) 搬运原因: 兔子每天吃瓜,对编剧这块反而知之甚少,瓜楼里也时不时有争论。其实真实的编剧行业,与我们平时想的并不太一样。 ~~~~爱割割~~~~ 影视行业从高速发展状态进入冰点,只用了不到四年。编剧行业是委托创作制度,编剧处在整个行业的创意执行第一环节,影视制片公司倒闭,资本收缩,寒冬面面前,大批编剧转业或者失业。 (插入一个题外话,“委托创作”,有没有眼熟?月文新任ceo是从文娱部调过来的。) 本文是一位青年编剧与她经历的行业巨变。她赶上了整个编剧行业的淘金浪潮,也正在经历最惨淡的时段。以下是她的自述。 1,意气风发那年,积蓄近40万 如果不是因为疫情,年后我可能会去一家大花(我们把1985年以前出生,或者经常演成熟女性的知名女明星称为大花)的公司做文学策划,而不是在目前这家互联网公司做短视频。 …… 2014年大学毕业后,我做了半年戏剧。这行真的很难做下去,就放弃了,直接进入一家迅速崛起的影视公司。这家公司的股东有赵薇和范冰冰,一时名声大噪。我在里面做编剧策划,此外,也承担一部分制片助理的工作。 那是整个行业把IP概念炒到最火爆的时候。有一次,我帮上司过目合同,是一个小说的IP合约,与作者签。这部作品是一个网络小说,小说一个字都还没写,合同上给这部作品的买价就高达1000万。原因是某网络文学平台的No.1。 这个作者走种马文路线。种马,原意是指具有优秀基因,用于给母马配种的公马。简单来说,一部种马小说里只有一个男主角,所有女生都争着爱他,希望和他谈恋爱。 但实际上,这个作者在大众视野里并没有像顾漫、辛夷坞这样的作家知名。可想而知,这个行业对IP的热衷泡沫程度已经达到什么地步了。 国内影视行业资本潮通常来说有两拨,第一次是煤老板资本潮,他们只投钱,不干涉创作;第二次是以视频平台为代表的资本潮,他们投钱,又干预创作,以各种方式介入整个影视行业上下游产业链。 2013年是分水岭,视频平台把“独家自制剧+独家版权”双核模式上升到平台战略层面,平台资本强势介入,后面这一轮资本潮延续至今。 我毕业那会儿,整个影视行业所有环节都能挣钱,尤其是以视频平台引入IP化模式后,一大堆小说IP涌进市场,影视公司总得要消化。 这就需要大量编剧在原著基础上做改编,原来专业院校培养的人不够用了,很多野路子编剧开始走马上任,四处接活儿。原本由学院派编剧构建的高行业门槛,一下子被市场需求压垮了。行业的很多既定规则也被打乱。

在很多专业编剧眼里,大部分网络小说质量很差劲,没办法改。一百万字,可用率不超过5%。除此之外,想要过审,也有很多情节必须拿掉。 这时候,资方就会来质疑你,为什么要删掉。随之而来还有书粉的骂战。这些事情会让编剧很崩溃左右为难,里外不是人。何况如果这个剧火了,是原著的事儿,和编剧一点关系也没有。 这也导致很多编剧不愿意接受改编的项目。原著没几个字能用,却各处掣肘,做起来比原创还难,但影视公司或者平台购买这个原著的IP就花了300万,你改一集才3万,你说气不气?最后的成品和原著相差甚远,吃力不讨好。 即便如此,也挡不住整个行业向前冲的步伐。2014年,国家层面在政策上扶持行业发展;2015年,中国电影票房突破400亿;现象级电视剧层出不穷,各家卫视竞争依然激烈。 那一年,《捉妖记》狂揽24亿票房,《港囧》以16亿票房在身后穷追不舍,《夏洛特烦恼》让所有人记住了“马冬梅”。我们所有人都处在高速发展的状态中,感觉一切良好。 2015年底,我和几个中学同学在北京聚餐。他们不在影视行业工作,他们在银行。吃完我结账,饭桌上夸下海口说,“2016年,我卡里要存40万”。他们说,“牛逼”。你想想,当时已经膨胀到这个样子了,我刚大学本科毕业一年。 2016年9月,我去北大读硕士。到了2016年底,我卡里真没差多少,加上拿到的奖学金,30多万是有的。 那是我最意气风发的一年。 2,得看“命” 读硕士之前我在一个迅速崛起的大公司,内部大致分为三大中心,分别是制片管理中心、策划管理中心和营销管理中心,分别做剧本、拍片和宣发。 正常情况下,内部起项目的步骤是由策划或者制片牵头,有了剧本大纲,相关负责人在内部办公系统上发起立项,其他部门的leader进行评估,策划管理中心会给出最终评估结果。 我做策划和责编时,极少会对接到不专业的编剧,大部分都是科班出身,或者是已经有了许多行业经验的老师。挑选合作时,我一定要求编剧试写。我的试写要求非常简单,不会让编剧给我出前三集剧本。我让编剧根据一个和原剧本不相关的主题,写一个小片段,1000~2000字即可。 我觉这个很合理,很多专业编剧自己去谈项目时,会做两手准备,让制片人或者剧本责任编辑看看他对戏的构架能力和台词功底。 (行业变了) 但现在很多编剧的处境有些不一样了。制片公司总想让编剧先把剧本大纲、人物、小传、分场之类的写完,再和你谈合同的事。很多制片人不明白,一部剧最耗费心血的地方就是大纲,只要大纲写完了,整个故事基本上也就写完了。 当一个编剧把大纲拿出来的时候,相当于是“缴枪”了,编剧会有所顾虑:万一你把我的大纲拿走,不和我签合同,那咋办?你随便再找几个编剧,围绕大纲续写就行了。 作为编剧,从来不希望和制片人对立起来。但不知道为什么,制片们仿佛总想跟编剧们对立起来。或许是因为钱?或许是曾经被一些烂编剧坑过。在编剧群体内部,也确实有一些道德感不强的编剧。

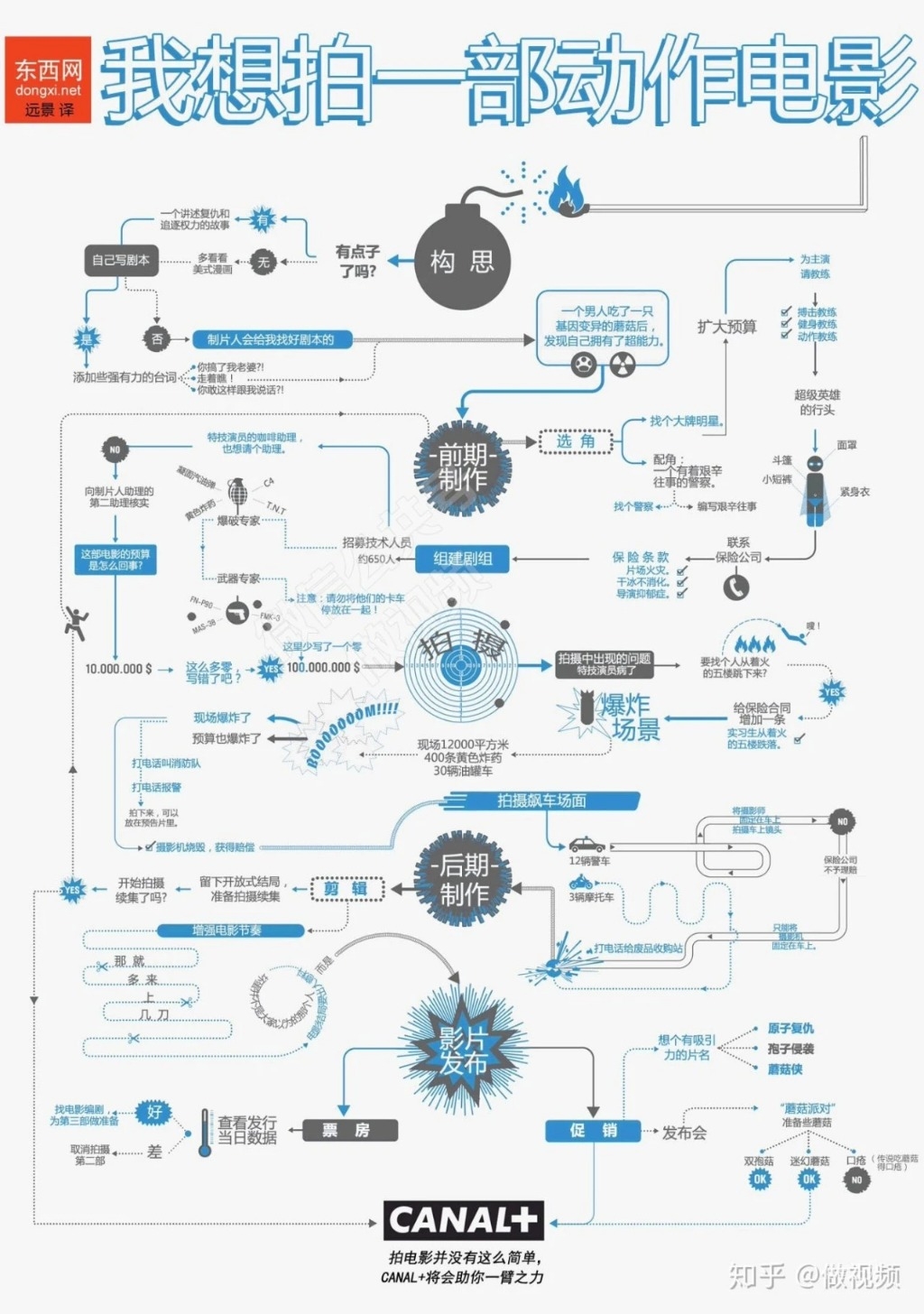

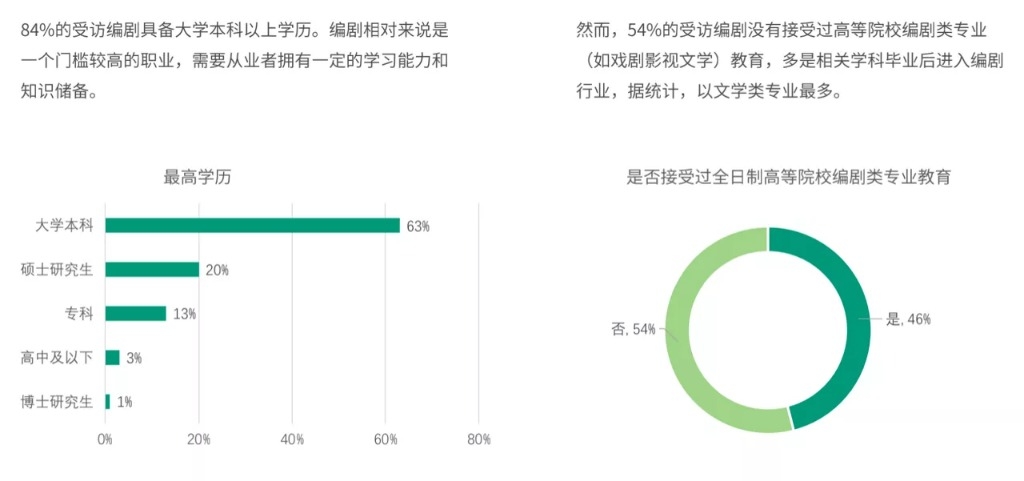

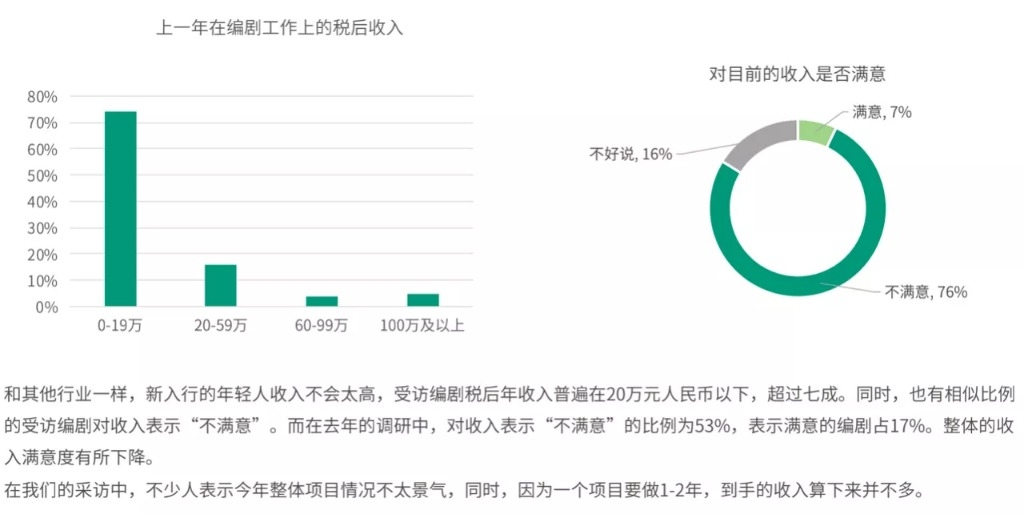

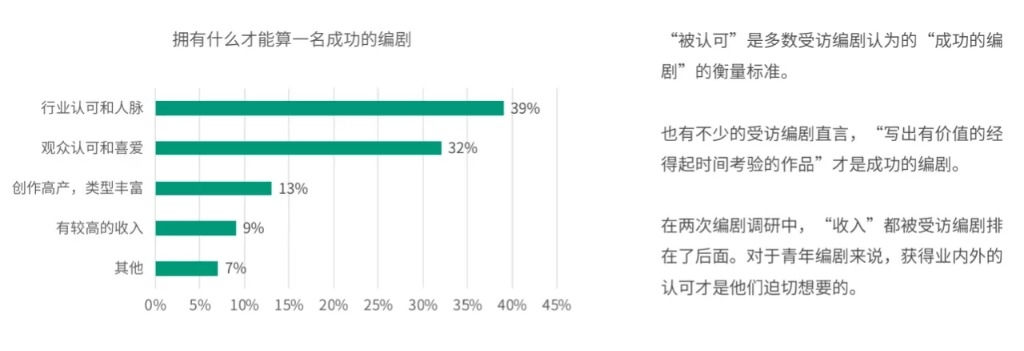

截图来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》 …… (这段是讲一个行业女博士写剧本很快,但是不能用云云,略) 两年做责编策划的工作经验让我知道:很多时候,制片、编剧和投资人不会在一块儿讨论剧本。很多人对此都存在误解,认为编剧一定会直接与制片人碰面。但除非你是大编剧,有名望,有话语权,有证据表明观众吃你那一套故事叙事方式。如果不是,编剧大多与制片下面的责任编辑打交道。 一方面,制片人确实没那么多时间去对接每一个编剧,他没必要参与所有的剧本讨论会。另一方面,把责任编辑招进公司就是对接编剧和剧本的,如果你只是一个那几万块钱写一集剧本的小编剧,制片人真认为没必要去跟你碰头,他们要忙着搞钱搞演员。 这种情况会延伸出另一种尴尬的局面。制片人不出面碰头,很多原本是制片人的权力就会被下放到责编身上,很多项目也有可能受限于责编。 这就是另一个命题了——影视行业的工资不高,所以责编的水平有限。 责编的普遍工资在5000~10000之间,花了九牛二虎之力做到了总监级别,工资也在20000~25000之间徘徊。很多做责编的人都是刚毕业的大学生,他们没有任何项目经验,凭借着自己的主观印象就要对剧本指手画脚下判断、做决定。 我刚开始也这样。但不能怪责编,这是由这个工种决定的,它是一个积累初级经验的活儿。 给人挑毛病太容易了,挑完毛病之后,怎么解决那么些被提出来的问题呢?很多年轻责编缺乏项目经验,是没有能力去解决问题的,只会说不好,压着本子不给制片人看,让编剧无所适从。从责编策划转为独立编剧后,我越来越意识到这点。 我和我闺蜜接过一个剧本项目。我们去和对接我们的责编开了不少会议,责编希望在10000字的大纲里面把涉及到场景、拍摄,甚至连他自己想不明白的角色心理问题都给解决了,但这完全解决不了,大纲的功能只是把这个故事讲明白。我和闺蜜怎么都说服不了对方,最后双方合作不愉快,终止合作了。从开始到结尾一个来月,我只见过制片人一次,收入5000多块钱。 我最怕遇到责任编辑和我讨论关于剧本的技术理论陷入瓶颈时,对方来一句:“我也是读者,也是观众,我就觉得不喜欢这样。”这不是废话吗?一千个读者心里还有一千个哈姆雷特呢。还有一句恐怖的评价,叫做“我觉得这么写不讨喜”。 没有量化标准,个人审美横行,很多时候,真的看命。 3,从10万一集薪酬,到没人找我写剧本 …… 2018年,一个富二代朋友、我和另一个编剧,一块儿做了一个编剧工作室,我们接了一个活儿,是爱情喜剧,快餐电影。影视公司对接方是知名院线的影视公司,知名制片人,携程赞助,而且是一个中美合作项目,目前已完成了四稿剧本,原编剧没空再改,便想找年轻编剧接盘。 所有元素加在一起听上去都很靠谱,我们和制片人聊得特别合拍,蛮以为这个项目一定顺利。 整个修改费用是10万元,我和另外一个编剧分。其实这修改和重写差别也不大,但是眼看这么好的项目,工期也不算长,也就答应了。原先计划是,我们把剧本写完,2019年4月份去美国勘景,同年7月开始拍摄,2020年上映。 说到这里,你知道项目遭遇什么了吧?当时初稿写完还在审核,中美贸易战就出了,所有人都懵了。没办法,只能一直拖着。直到现在,这个项目还是这么搁着,中间又改了几次,我和我搭档一共各拿了一万多块钱,一份定金的价格。 说到定金,早些年行业蓬勃发展的时候,我们敢和公司要价20%~30%的定金,现在只有10%了。有些极端的公司要求编剧必须把大纲写出来,也才给5%的定金。平台为中心后,普通编剧更没有议价权了。

|

[天地无极] 看完决定不骂编剧了(业内揭秘)

桂花树边捣药去

· 发布于 2020-05-18 11:31

· 844 次阅读

|

我赶上了整个编剧行业的淘金浪潮,也正在经历最惨淡的时段。都说2018年就开始了寒冬,但即使到2019年初,我也还挺忙的,手里有四个事情要同时进行。分别是中美合作的那个电影、一个侦探电影、一个和朋友合作的网剧,还有一部小说。你问我为什么要同时接四个活?因为我们不像演员,开机了才开始工作。影视圈95%的项目都会在开拍前黄掉,我哪敢赌那5%? 我打定主意2019年做好这四件事就行,然后看了看存款,意气风发地在朝阳区买了一套房,合计花了300多万,家里出了部分钱。现在想来,是一个不明智的决定。 我的议价权最高时,可以拿到10万一集的洽谈权力。那是2018年初,与一部春节档爆火的电影有关。 2016年进入北京大学读硕士时,我因为大学时的人脉,参与了这部春节档电影的编剧策划工作。一起工作的有不少人,大家各自贡献各自擅长的部分,合作很愉快,以及我们确实没想到那部电影可以冲到这么高的票房。 2018年2月,这部电影爆火,我们所有有署名的参与者的身价在业内也被抬升起来,确实吃了一波红利。不少影视公司找我们写剧本,都是类似题材,价格甚至可以谈到一集10万的水平。我看着无数项目找上门,有喜有忧。喜当然是觉得自己要熬出头,忧是,我并不是一个擅长这类题材的人。 可是,我在坊间最大的名头就是参与了这个编剧项目,在外面想要高价码,只有把它拿出来。 每当我和别人说,我也可以写爱情剧、也可以写古装剧时。其他制片人不敢要我,一来我身价在这,二来我缺少已播出的爱情剧、古装剧作品。我说我写过很多可以发给你看,制片人说不行不行,必须播出署名。 对于编剧而言,能播出、能署名与否,其实看命;对制片人而言,却是你实力的唯一证明。

截图来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》 …… 4,悲剧,大悲剧 2019年,我一个北大的硕士同学是知名制片人,想做一个校园侦探剧,找我担任编剧。当时定下的监制,拟定的男女主角名气都不小,不小到让人觉得老天爷要赏饭吃了的地步。 因为涉及到侦探推理,我找了当时因为春节档电影创作而相识的,目前身价都不错的伙伴们一起写。 整个团队阵容听上去都很唬人,项目前期推进也很顺利,但是写完剧本第一稿之后,问题就出现了。 我们的这个剧本故事是校园生活推理剧,很像日本动画《冰菓》,没有大悬疑,没有命案,都是生活日常的有趣推理。这个方向一开始是投资方提出的,可写着写着,他犹豫了。 他觉得国内也没有类似的先例,担心受众。渐渐地,他要求我们改回传统的推理剧,要大悬疑,要生生死死,大开大合。 我们编剧三人组内部也发生了分歧:到底要不要继续?要不要听投资方的?一个男生说,他觉得原来的剧情挺好的,我们把钱退了,版权拿回来,等待机会,以后总会有公司来做。但是那时候我们两个女生缺钱,没听他的。 没办法,出钱的人说了算,稿费根据项目不同的进展环节支付,我还要拿下一步的稿酬,跟人家杠上没好处。这个项目一直持续到2019年中,很多人都把很多希望都寄托在它身上了。 后来,制片方还是没敢继续做校园推理。我那个制片人同学拿这个剧本去找了个新公司,这家公司做出了好些精品网剧,尤其擅长做推理类爆款剧。当时在聊的时候对方就说,他们看到的那个版本的剧本做了非常多的妥协。他们很懂。他们建议,继续修改这个剧本。 这时,我迟疑了。如果继续改,可能还要出近十万字的稿子,这期间没有钱。我放弃了。 起初那唬人的主创阵容终于一拍两散。 四线并行,除了个人爱好写小说,关于剧本的,都断了。 这挺像一个悲剧的。 我这个人喜欢大悲剧,死得透透的那种。可能是人生底色吧,就觉得这是这个世界迟早该得到的结果。 我意识到这点,是在我大学写毕业大戏的时候。我写了一帮年轻人在一个封闭的环境里走向分崩离析最终互相残杀的故事。这个故事的重点是“失手”杀死了一个同伴。既然这是一个意外,那我也设定了一个人能回到过去改变结局的机会。 这个人是一个男版傻白甜,回去了三次,想尽办法从不同环节介入,力图改变结果,但都乏力回天。他很绝望,原来很多事情真的无法改变,从好多年前发生的事情开始,就注定了今天的结局。 没有人能想到,那些曾经看上去令人欣喜的事,如今会成为悲剧的导火索。 如果我有回到过去的机会,我不会回到2019年试图改变我今年的现状。我想回到高二,告诉自己不要去考艺术院校。即便是考了,也别学戏剧创作。 戏剧差不多死水微澜,创作这事在国内的路也太难走,我也不是老天爷赏饭吃的天才角色。 我需要学一个不可替代性更强的专业。至少不会谁都来指手画脚,跟我说,“你剧本这么写不行”。 原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/2BNaJUR2qnGC8pTEn5sQ1A ~~~~全文完~~~ 综上。 算是明白为何这几年电视剧水了,zb方过度干预创作,真是一件糟糕透顶的事。 行业乱,变化快,收入不稳定,很难培养新鲜血液……等等,都是辅助。 |