|

本帖最后由 Alexia 于 2019-11-6 18:55 编辑 清华简镇楼 本文原作者是知乎@徐成,原作者在知乎有一万三的粉丝,不属于素人行列,因此不打码 贴一个西周的世系:周昭王-周穆王-周共王-周懿王-周孝王(周共王弟弟)-周夷王(周共王儿子,周懿王兄弟)-周厉王-周宣王-周幽王 |

|

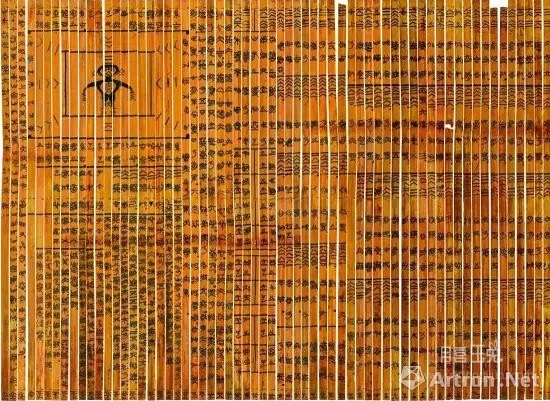

周幽王取妻于西申,生平王,王或(又)取褒人之女,是褒姒,生伯盘。褒姒嬖于王,王与伯盘逐平王,平王走西申。幽王起师,回(围)平王于西申,申人弗畀,曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。邦君、诸正乃立幽王之弟余臣于虢,是携惠王。立廿又一年,晋文侯仇乃杀惠王于虢。周亡王九年,邦君诸侯焉始不朝于周,晋文侯乃逆平王于少鄂,立之于京师。三年,乃东徙,止于成周,晋人焉始启于京师,郑武公亦正东方之诸侯。武公即世,庄公即位,庄公即世,昭公即位。其大夫高之渠弥杀昭公而立其弟子眉寿。齐襄公会诸侯于首止,杀子眉寿,车轘高之渠弥,改立厉公,郑以始正。楚文王以启于汉阳。 ------------《清华简》 |

|

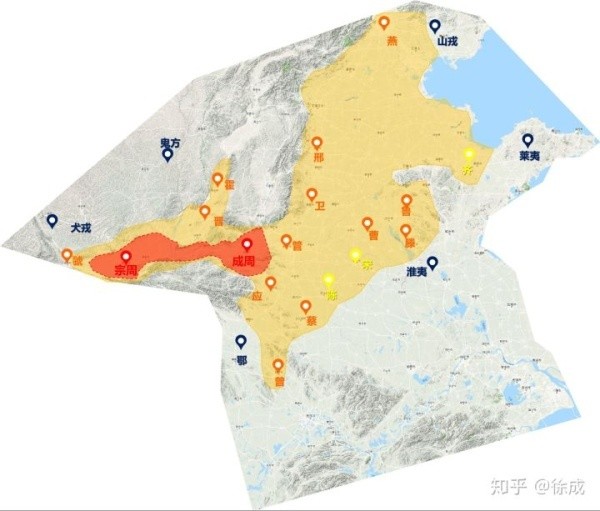

这是西周初年的政治格局(其实已经是成康年间了),局势很明显,整个周王朝分为两个部分:以关中平原为中心的周王畿和三门峡以东的广大东部地区。 两个部分以三门峡为界限,三门峡以西是周的传统核心区域,三门峡以东是殷商曾经经营的区域。而这条通道本身又遥远狭长,通常情况下,以步兵为核心的周王朝军队要通过这条通道需要40~50日。 所以,西周初建时期,周王朝就面临了地缘危机——东西不相救、首尾不相顾,这样的危机在灭商不久的三监之乱中险些要了年轻的周王朝的命。 为了缓解地缘危机带来的威胁,周王朝进行了以下的政治设计: 1.建立严格齐整的宗法制度,通过大宗-小宗关系和异性联姻建立牢固的血缘联盟和秩序; 2.大建分封,通过姬姓宗室、姜姓盟友整合殷商遗民向外扩张,并建立册命制度维系和封国之间的臣属关系; 3.建立东部军事据点洛邑,整合部分殷民,建立殷八师,通过原有的西六师控制周王畿、东八师保证在两大地理单元中的绝对军事统治力。 4.更新了殷代的政治制度,形成后代周礼的雏形。(值得注意的是,周礼的建立并非如历史惯常认识的在周公旦一代快速建立的。从考古学证据上来看,商末周初的礼制改革力度主要是将殷代以酒和巫术为核心(核心器物尊、觚、爵)转向以宴飨祭祀为核心(核心器物鼎、簋),而我们熟知的用器制度直到西周晚期甚至春秋早期才得到确立。 这样的政治设计在西周初期的成康之际是非常有效的,极大程度上避免了因统治能力孱弱带来的危机,并创造了西周初期的成康之治,周文化向东部的山东、北部河北和南部的江汉地区快速扩张,一派繁荣。 但是这样的政治设计中则存在结构性的缺陷: 1.血缘会稀释,宗法关系会疏远。”君子之泽,五世而斩“,在五世或更晚之后,大宗和小宗之间臣属关系已经由血缘性向结构性转变。简单地说,已经从服务你大伯变成了服务你大BOSS,后者的臣属关系稳定性已经远不如前者; 2.分封是一次性的,创造封国换取忠诚在早期行之有效,而在这之后,空间被诸侯国填满之后,周天子再想将无主之地封给臣属就不再可能; 3.这套政治体制的根本保证是周天子压倒性的军事实力,这样的军事实力既能保证天子能征服更多的敌人并将敌人的土地用作赏赐,还能保证天子可以惩罚任何不听话的诸侯。 |

|

这些缺陷慢慢地在西周中期暴露出来,周昭王计划了一次野心勃勃的南征,目标是汉水以南的荆楚: 玄普邵昭王,广能支楚荆,帷奥南行。——史墙盘铭文 但是这一次南征显然并不像史墙盘上说的这样圆满,周昭王死在了南征之中: 康王卒,子昭王瑕立。昭王之时,王道微缺。昭王南巡狩不返,卒於江上。其卒不赴告,讳之也。——《史记·周本纪》 周昭王十九年,天大曀,雉兔皆震,丧六师于汉。——《竹书纪年》 昭王南征而不复,寡人是问。——管仲 在这次军事行动中,六师丧于汉水,我们并不知道这六师是西六师还是东八师的一部分,但是可以肯定的是,周王室强大的军事实力在这场灾难中遭到了巨大的打击。 在穆王世,周天子向东扩张的势头突然收敛,并将目光放到了西边,但是并没有得到好结果: 穆王将征犬戎,祭公谋父谏曰:“……吾闻犬戎树敦,率旧德而守终纯固,其有以御我矣。”王遂征之,得四白狼四白鹿以归。自是荒服者不至。——《史记·周本纪》 周穆王将矛头对准长期睦邻友好的犬戎,但是并没有得到太多甜头,反而在西边增添了一个新的敌人——犬戎。 而在帝国东方,怀夷徐国作乱则差点让周陷入危机。 在穆王之子共王之后,西周的核心体制宗法制也陷入危机: 懿王崩,共王弟辟方立,是为孝王。孝王崩,诸侯复立懿王太子燮,是为夷王。——《史记·周本纪》 共王死后,践天子位的不是他的儿子,而是弟弟孝王,孝王死后,懿王太子夷王复位。史书对此语焉不详,但是这样的权力交接显然破坏了父子相继的宗法制,其中爆发了多少血腥斗争我们不得而知,但是这对于周天子的威信显然是巨大的破坏。 夷王时,夷王听信纪侯的谗言烹杀了齐哀侯,立哀侯之弟为胡公,这简直就是周天子自己在破坏宗法制。不久,齐国国人击杀胡公,立哀侯之子为齐献公,显然,这对周天子的威信造成了挑战。周天子对传统盟友齐国干戈相向,这段历史并没有被收入史书,但是记载在了青铜器铭文上: 唯王五年九月既生霸壬午,王曰:师史,令女羞追于齐。侪女甲伍昜登盾生皇画内,戈琱O,玄柲,彤纱,敬勿败绩。——五年师史簋 显然,周夷王的战略目的没有达到,献公在齐侯位置上坐了九年,然后死亡传位,说明周王的军事行动并没有惩罚到齐侯。周王朝进入中期之后,军事上的失利也带来了政治上的变化: 1.代表周王室和其他地区诸侯国之间政治关系的册命金文减少,而诸侯国自铸自铭的青铜器比例增多,象征着周王室对诸侯控制力的下降; 2.以裘卫四器为代表的青铜铭文记录了土地交易的信息,说明名义上属于周王的诸侯卿大夫土地已经被作为私有财产进行交易; 3.周王赏赐给臣子的土地已经从“XX土”变成了“XX田N、OO田N”,说明周天子赏赐的土地面积已经变小,并且常常不连在一起,进一步说明周天子为了换取忠诚,已经开始赏赐王畿内属于周王室自己的土地。 |

|

厉王世,一次地方诸侯的反叛成为周王室衰微的重要证据,这次反叛被记录在禹鼎上: 禹曰:“不(丕)顯(桓桓)皇且(祖)穆公,克夾(紹)先王,(奠四)方,(肆)武公亦弗叚朢?(遐忘朕)聖且(祖)考幽大弔(叔)、弔(懿叔),命禹仦?(肖朕)聖且(祖)考政于丼(邢)邦。?(肆)禹亦弗(敢惷),睗(錫)共?(朕)辟之命。”烏虖(嗚呼)哀哉!用天降大喪于下或(國),亦唯噩??(鄂侯馭)方,?(率)南淮尸(夷)、東尸(夷)廣伐南或(國)、東或(國),至于歷内。王廼命西六(師)、殷八(師),曰:“(撲)伐噩(鄂侯馭)方,勿遺(壽)幼。”(肆師)彌?匌?(怵會恇),弗克伐噩(鄂)。?(肆)武公廼遣禹?(率)公戎車百乘、斯?(厮馭)二百、徒千,曰:“于??(匡朕)肅慕,叀(唯)西六(師)、殷八(師)伐噩(鄂侯馭)方,勿遺(壽)幼。”(雩)禹(以)武公徒?(馭)至于噩(鄂),?(敦)伐噩(鄂),休,隻氒(獲厥)君?(馭)方。(肆)禹又(有)成。(敢)對(揚)武公不(丕)顯耿光。用乍(作)大寶鼎。禹其萬年子子孫寶用。 在位于南阳盆地的噩侯作乱时,周厉王调遣西六师和殷八师(可能是重建的)作战,却并没有达到战略目的(弗克伐噩),最后不得不依赖武公的军事力量才扑灭噩侯。(吐槽一下,这里周天子的命令中出现“勿遗寿幼”,就是扑灭噩方的时候要老人孩子一个不留,真是急眼了。) 厉王专利,将原属于周国人共享的山泽产生的收入收归国有,这可能是无奈之举,实际上,随着不断地将王室土地赏赐给臣子换取忠诚,西周王室此时可能已经陷入了财政危机。作为旁证,厉王世的青铜器中甚至出现了厉王将原属于一个臣子的土地赏赐给另一个臣子,显然这伴随着无奈,并将最终激怒周的臣子。 三年,乃相与畔,袭厉王。厉王出奔於彘。——《史记·周本纪》 厉王出奔之后,周进入了共伯和执政的共和行政时期,这象征着周天子统治秩序的彻底崩解。 隹(唯)王元年正月初吉丁亥,白(伯)龢父若曰:師毀,乃且(祖)考又(有)勛于我家,女(汝)有隹(雖)小子,余令(命)女(汝)死(尸)我家,司我西扁(偏)、東扁(偏),僕馭百工、牧臣妾,東(董)裁内外,毋敢否(不)譱(善),易(錫)女(汝)戈琱똆、[딧(緱)]必(柲)、彤紗(沙、綏)、干五鍚、鐘一肆、五金,敬乃夙夜,用事。再拜뻪(稽)首,敢對揚皇君休,用乍(作)朕文考乙中(仲)肆簋,毀其萬年,子(子子)孫(孫孫),永寶用亯(享)。——师毁簋(伯龢父若曰中的“若曰”此前只出现在天子的册命文中,这里出现说明伯龢父已经取得了和周天子相若的地位) 宣王世,宣王短暂复兴了周,却丧六师于千亩之战 宣王不脩籍於千亩,虢文公谏曰不可,王弗听。三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎。——《史记·周本纪》 我们可以看到,在周前期,周的兵锋直指汉水之南,而在穆王之后,周王对于南方的军事作战都基本以防御为主,显然,周在南部的扩张在周中期之后已经停止。而另一方面,周穆王之后,西方鄂尔多斯地区的犬戎严重威胁到了周王畿。尤其在宣王世,居住在犬丘的周人盟友大骆被犬戎消灭,周和犬戎之间的屏障再也不见了。 (这里再强调一遍,犬戎不是游牧民族,西周晚期典型的游牧人群还没有出现在中国西部和北部,考古发掘证实犬戎是畜牧业发达的农业社会) 与东部不同,东部还有封建屏藩可以保护周不受蛮夷攻击,在西边,周王只能独自面对来自西方的攻击,来自犬戎的一波又一波攻击威胁着王畿腹地,多友鼎记载了一次惊心动魄的入侵: 唯十月,用严狁放兴,广伐京〈追去辶〉告追于王。命武公遣乃元士羞追于京〈追去辶〉,武公命多友率〈率加辶〉公车羞追于京〈追去辶〉,癸末,戎伐笱衣孚。多友西追,甲申之晨,〈干加尃〉于厀,多友右折首、执讯廿又三人,孚戎车百乘一十又七乘,衣复笋人孚。或〈干加尃〉于共,折首卅又六人,执讯二人,孚车十乘。从至,追〈干加尃〉于世,多友或右折首、执讯。乃口追至于杨冢。公车折首百又十又五人,执讯三人,唯孚车补克以,有焚,唯马驱口复口京〈追去辶〉之孚。多友乃献孚〈上或下爪〉讯于公。武父乃献于王,乃曰武公曰:“女既静京〈追去辶〉,釐女,易女土田。”丁酉,武公在献宫,乃命向父佋多友,乃徙于献宫,公亲曰多友曰:“余肇事女,休不逆,又成事,多禽,女静京〈追去辶〉。易女圭瓒一、汤钟一口、〈繑换成钅字旁〉鍪百匀。”多友敢对扬公休,用乍尊鼎,用倗用〈上友下甘〉,其子子孙孙永宝用。——多友鼎铭文 幽王世,西周腹地关中地区经历了一次可怕的地震: 幽王二年,西周三川皆震。……是岁也,三川竭,岐山崩。——史记·周本纪 烨烨震电,不宁不令。百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。——诗经·十月之交 同样在幽王世,幽王废黜来自于传统盟友申国的申后,驱逐太子宜臼,立褒国(姒姓)的褒姒为后,以伯服为继承人。为了彻底铲除逃亡申国的太子,幽王征申国,而申国则求助于犬戎,毫无防备的幽王被犬戎所败,被一路追击到骊山附近杀死。(烽火戏诸侯不可信,具体的论述汗牛充栋) 原本就已经摇摇欲坠的西周再也没有在接踵而至的危机中缓过来,西周就此灭亡。 在这之后,周王室东迁,关中陷于戎狄。高高在上的周天子成为仅拥有洛邑附近土地的吉祥物,大争之世春秋拉开帷幕。 |

|

有关西周的军队(part1)(同样来自知乎@徐成) 事实上,周天子是建立了军队的,而且不止一支,而是两支军队,这两支军队一度非常强大。 在西周的大部分时间里,周天子都掌握着两支可能是当时的天下最强悍的部队,西六师和殷八师。这两只部队的兴衰和西周的国运休戚相关。 其中,西六师的驻地在周的发祥地——关中平原,并很可能在伐纣之前已经完成了编制,成为武王伐纣的主要力量,在《逸周书·世俘》中有: “太公望命御方来,丁卯至,告以馘俘……吕他命伐越、戏、方,壬申荒新至,告以馘俘。。侯来命伐,靡集于陈。辛巳,至,告以馘俘。甲申,百唶以虎贲誓命伐卫,告以亳俘。……庚子,陈本命,伐磨百韦,命伐宣方、新荒,命伐蜀。……百谓至,告以禽宣方,禽御三十两,告以馘俘百韦,命伐厉,告以馘俘。……” 在本段中,在武王成功攻克沫(朝歌)之后,又命令太公望、、吕他、侯来、百唶、陈本、百谓六人各率军攻击殷的方国,这六人可能就率领了一师,合计六师。 而在武王殁后,成王即位,周公旦摄政,平定三监之乱,又东征奄、嬴等殷商与国。可能正是这次国家危机让周公旦及周天子对感受到了在广大的关东国土建立军事力量的急迫性。至少在康王世,一支新的军队建立起来,这支军队由8个师组成,称八师,由于驻地在东土,所以可成为“东八师”,或者根据其主要的军事驻地——殷商故土而成为“殷八师”。 在康王时代,殷八师已经开始活跃: 【虘又】東夷大反。白懋父以殷八师征東夷。唯十又一月。遣自X师征东夷。伐海眉。于厥復歸才牧师。白懋父承王令。易师率征自五颙貝。小臣逨蔑历。众易貝。用乍寶尊彝。——小臣逨簋 在小臣逨簋中提到,某年十一月,东夷反叛,伯懋父率领殷八师征伐东夷,兵锋直指海边(鲁北),胜利回师之后驻军牧师,赏赐功臣。 在本器中已经明确提到东征主力位殷八师。而战斗的指挥者伯懋父就是大名鼎鼎的卫康伯王孙牟。另外,此器中提到的牧师,正是牧野,也就是武王克商之战的主战场,看来在殷八师建立之后,位于今天河南淇县和浚县的牧野依然是重要的军事据点。 |

|

part2 按照目前所知的金文铭文,西六师和殷八师应该是拥有土地和血缘结构,平时务农,在天子征召时挂甲上阵类似“军屯”的组织单位。过去常常有人怀疑这一点,认为这两支军队并非兵农结合的组织结构,针对这一点我们可以举出这样一件青铜器: 唯八月初吉。王各于周廟。穆公又盠立于中廷。北鄉。王册令尹。易盠赤巿。幽亢。攸勒。曰。用司六师。王行參有师。司土。司馬。司工。王令盠曰。赞司六师众八师艺术。盠拜稽首。敢對揚王休。用乍朕文且益公寶尊彝。盠曰。天子不叚不其。萬年保我萬邦。盠敢拜稽首曰。剌朕身。更朕先寶事。——盠方彝 在这则断为共王世的青铜器铭文中,我们可以看到,周天子命令盠管理六师和王行(天子私有军队)的三有司,也就是司工、司马、司土,一般认为,司工管理工程,司马管理军队,司土管理土地和人口,由此可知,六师、王行应该都是有其耕地的兵屯部队。 在西六师、殷八师的强大威力之下,天子不仅可以威慑周边戎狄,同样也可以震慑诸侯,让他们不敢造次。 在成康之际,周的扩张政策和分封制度让这个新生的国家不断兼并周边戎狄的土地,并促进了商人和周人的合作。 而到了昭王时期,一次失败的南征让天子的军队损失惨重: 周昭王十九年,天大曀,雉兔皆震,丧六师于汉。——竹书纪年 在这次军事行动返途中,浮桥垮塌,周昭王溺死,西六师受到巨大打击。这次军事失败让西周进入中期,其扩张速度明显减慢,开始从一个军事帝国向官僚制帝国转变,西周中期密集出现的册命金文正反映此时的政治面貌。 而西六师在上面盠方彝的例子中,应该也得到了重建。 |

|

楼主,这个博主说的都对,但是犯了一个基本性的错误。 对待历史,是不能这样倒推错误的。任何一个王朝或者时代,必定有其薄弱点或者缺憾。一个历史事件也必定会对后世产生深远的影响。 但是评价这件事对或者不对,应当以当时的形势为标准,而不是以后世的变化为标准。周是中国最后一个奴隶制王朝。武王伐商,由是建立了周朝。我们现在知道经济基础决定上层建筑,周建立的时候,经济基础符合奴隶制社会的需求,因此周朝的开国之君延续从前的社会制度,是没有错的。实际上所谓的结构性错误是整个奴隶制社会结构的结构性错误,而不是周朝自己的结构性错误。衰弱的王室被强大的诸侯打败并取而代之是整个奴隶制王朝不断在重复的过程,夏商周三朝皆是如此。 我们不能以三百年后西周灭亡就认为周朝早在立国时就犯了错。但是我们可以说周幽王昏庸失国,因为他的错误决断直接导致了国家的灭亡,在当时的情势下,他是有更加合理的选择的。但是周朝建立时没有更好的选择,铁制农具还没有出现,生产力没有提高,封建社会的建立还不具备经济基础,所以奴隶制的社会结构无法改变,而作为社会基础的分封制也无法避免。 没有完美的社会结构,只有最适应当下的社会结构,如果我们的后代能够延续的足够久,早晚有一天,他们也会用我们听不懂的名词,解释说我们现在的时代有某某结构性缺陷,犯了某某错误。 |

点评

嗯嗯,我一直觉得,不能用研究西方社会发展得出的结论看待咱们中国社会

奴隶和自由民是同时存在的也说不定。我们有自己独特的文化,也可能有独特的不能被定义的社会结构。

不懂,不过提出社会分类的马克思是外国人,他估计只总结了自己的经验。诗经里有很多讽刺诸侯或者国君的句子在,那么起码我们的古代先民有表达自己想法的自由。说不定中国古代和别的地方都不一样,奴隶和自由民是同时

其实我也不明白,这种奴仆到底算是什么?是奴隶还是什么?这种算不算劳动主体

事实上我觉得一直到秦都还有奴隶制的影子在。秦的军功,有提到赏赐奴仆,奴仆以户计,性质其实相当于奴隶。不过这段存疑吧,毕竟专家现在也没个定论。

改字,倒推

不过我确实赞成你说的,不能倒退错误,制度是由人建立的,当然是有弱点的,不管什么制度,时间一长,它的缺点一定会慢慢浮现出来

有一点你说错了,其实周并不是奴隶制社会,不仅周不是,夏商周都不是奴隶制社会,因为这个时期中国的劳动主体是平民百姓,并不是奴隶

|

值得注意的是,在西周中期,重要的军事行动主要中,已经出现了诸侯的军队辅助天子军队征伐的情况,在穆王世: 隹八月初吉。才宗周。甲戌。王令毛白更虢城公服。屏王立。乍四方亟。秉緐。蜀。巢。令易鈴勒。咸。王令毛公以邦冢君。土馭。【呈戈】人伐東国㾓戎。咸。王令吳白曰。以乃师左比毛父。王令呂白曰。以乃师右比毛父遣令曰厶乃族從父征。诞衛父身。——班簋 在班簋中,对东部方国的军事行动由毛公指挥,吴伯、吕伯协助,同时还有另一件青铜器可能说明这场战斗也有王师的参与: 众子鼓莓鑄旅簋。隹巢來迮。王令東宫。追以六师之年。 这件器铭中表明,对巢的军事行动是在太子(东宫)指挥下的六师完成的。 还有另一件青铜器说明在对东夷的战斗中,天子和地方诸侯的军队合作: 隹(唯)十又一月,王令(命)師俗、史密曰:“東征。”敆南尸(夷)膚虎會杞尸(夷)、舟尸(夷)雚不折,廣伐東或(國)齊(師)、族土、述(遂)人,乃執啚(鄙)寡亞。師俗(率)齊(師)、述(遂)人左,□伐長必,史密右,(率)族人、釐白(萊伯)、僰,周伐長必,隻(獲)百人,(敢揚)天子休,用乍(作朕)文考乙白(伯尊簋),子子孫孫(其)永寶——史密簋 在史密簋的铭文中,我们不难发现,在东征长必的军事行动中,由师俗和史密作为中央派出的军事长官,率领齐国、莱国等诸侯的军队进行征伐。 而到了西周晚期,由于多方面的原因,殷八师和西六师的战斗力大幅下降,变得软弱不堪: 在史密簋的铭文中,我们不难发现,在东征长必的军事行动中,由师俗和史密作为中央派出的军事长官,率领齐国、莱国等诸侯的军队进行征伐。 而到了西周晚期,由于多方面的原因,殷八师和西六师的战斗力大幅下降,变得软弱不堪: 呜呼哀哉!用天降大丧于下国,亦唯鄂侯驭方,率南淮夷、东夷广伐南国、东国,至于历内。王廼命西六、殷八,曰:“扑伐噩鄂侯驭方,勿遗寿幼。”肆师弥匌怵会恇,弗克伐鄂。肆武公廼遣禹率公戎车百乘、厮驭二百、徒千,曰:“于匡朕肃慕,唯西六、殷八伐噩鄂侯驭方,勿遗寿幼。”雩禹以武公徒驭至于鄂,敦伐鄂,休,获厥君驭方。肆禹有成。敢对扬武公不显耿光。用作大宝鼎。禹其万年子子孙宝用。——禹鼎 在厉王世对鄂侯驭方的灭国之战中,周天子押上西六师和殷八师全部力量,要消灭反叛的鄂国,却“弗克”,最终不得不依赖执政卿士武公的私人军队达成战略目的。也就是在厉王世,高压专利的厉王被国人暴动赶出国家,参与暴动的大概也有王师的长官和军人,而到了宣王时,王师的战斗力有所恢复: 赫赫明明。王命卿士,南仲大祖,大师皇父。整我六师,以脩我戎。既敬既戒,惠此南国。 王谓尹氏,命程伯休父,左右陈行。戒我师旅,率彼淮浦,省此徐土。不留不处,三事就绪。 赫赫业业,有严天子。王舒保作,匪绍匪游。徐方绎骚,震惊徐方。如雷如霆,徐方震惊。 王奋厥武,如震如怒。进厥虎臣,阚如虓虎。铺敦淮濆,仍执丑虏。截彼淮浦,王师之所。 王旅啴啴,如飞如翰。如江如汉,如山之苞。如川之流,绵绵翼翼。不测不克,濯征徐国。 王犹允塞,徐方既来。徐方既同,天子之功。四方既平,徐方来庭。徐方不回,王曰还归。——诗经·常武 在大师皇父的指挥下,六师攻伐徐方(我祖宗,哼!),让徐方(我祖宗)臣服来宾。可能在宣王世,由于对殷八师、西六师的掌控度下降,所以宣王又在宾服的南国建立了新的王师,但是这种尝试却未获成功,甚至成为了宣王中兴结束的诱因: 三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎。宣王既亡南国之师,乃料民于太原。仲山甫谏曰:“民不可料也。”宣王不听,卒料民。——史记·周本纪 而在幽王末年的动乱中,西六师和殷八师并未见于史料,可能在这次战争中被消灭,或者不在天子的掌控范围之内了。 周幽王取妻于西申,生平王,王或(又)取褒人之女,是褒姒,生伯盤。褒姒嬖于王,王與伯盤逐平王,平王走西申。幽王起師,回(圍)平王于西申,申人弗畀。曾(繒)人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盤乃滅,周乃亡。——清华简·系年(一) |

| 厉害了,谢谢分享,这段历史真的没怎么看过。 |

|

有关周厉王时期的国人暴动(part1) 一、僭越者共伯和 在西周晚期一篇著名的青铜器铭文中,共和行政的真相浮现: 隹(唯)王元年正月初吉丁亥,白(伯)龢父若曰:師毀,乃且(祖)考又(有)勛于我家,女(汝)有隹(雖)小子,余令(命)女(汝)死(尸)我家,司我西扁(偏)、東扁(偏),僕馭百工、牧臣妾,東(董)裁内外,毋敢否(不)譱(善),易(錫)女(汝)戈琱、緱必(柲)、彤紗(沙、綏)、干五鍚、鐘一肆、五金,敬乃夙夜,用事。再拜稽首,敢對揚皇君休,用乍(作)朕文考乙中(仲)肆簋,毀其萬年,子(子子)孫(孫孫),永寶用亯(享)。这件师毁簋铭文中,有几个点值得注意: 1.师毁簋按照形制判断,应作于西周晚期,即“厉、共和、宣、幽”时期,而铭文开头的元年正月初吉丁亥与厉、宣、幽王的日历均不符合,却恰与共和元年对应,可见共和元年已经抛弃了厉王世的纪年,采用了共和纪年,且共和元年有“王”;

所以,包括晁福林等大家均以为,伯龢父即是共伯和,在厉王出奔于彘之后,伯龢父摄政十四年,代行王事。 二.“禁军”将领伯龢父 实际上,伯龢父并非突然出现在西周政坛上的,在这之前,伯龢父已经成为了天子身边的红人。在厉王元年,伯龢父就已经成为了重要的军事官员: 隹(唯)元年五月初吉甲寅,王才(在)周,各(格)康庙,即立(位),同中右(仲佑)师兑入立 ? (中)廷,王乎(呼)内史尹册令(命)师兑:疋(胥)师龢父(司左)右走马、五邑走马,易女(锡汝)乃且(祖)巾、五黄(衡)、赤舄,兑(拜稽)首,(敢)对(扬)天子不(丕)显鲁休,用乍(作)皇且(祖城)公(簋)。师兑(其)万年子子孙孙永宝用。在这篇元年师兑簋铭文中,厉王册命师兑作为副手,帮助师龢父管理左右走马和五邑走马,师龢父即是“师+伯龢父”的简称,“师”在西周时是高级军官的头衔,而左右走马、五邑走马则是护卫京畿的几支军队内的官员,可见至少在厉王初年,伯龢父已经司职戍卫京畿周天子,权力极大。 那么,这个伯龢父究竟是谁呢?不少历史学家相信,共伯和、伯龢父就是姬姓卫国的国君卫武公,目前这个说法仍在争讼中。 三.南国的鼙鼓 在周厉王时代,西周已经步入晚年,一系列危机正在酝酿。在本就不安宁的帝国之南,一场巨大的危机已经袭来。在一次南征中,周厉王会见了镇守周南国的重要军政长官,鄂侯驭方,两人交谈甚欢,共同执行了射(哎呀好污)礼,互换礼物,并将这次见面记录在了青铜鼎上。 王南征,伐角、遹,唯还自征,在坯, 噩侯驭方纳壶于王,乃祼之,驭方侑王, 王休偃,乃射,驭方佮王射,驭方休阑,王宴,咸酓饮,王寴易亲锡驭方玉五嗀瑴,马四匹,矢五束,驭方拜手稽首,敢对扬天子丕显休),用作尊鼎,其万年永宝用。——鄂侯驭方鼎 然而这样的和谐并没有维持多长时间,不久之后,鄂侯驭方率领南方的淮夷部族,开始向周王朝进攻,周天子最终平定了南国之乱,但是周王朝的软弱已经暴露无疑,这些都被青铜器记录了下来。 唯王十月,王在成周。南准夷迁及内,伐昴、参泉、裕敏、阴阳洛。王命敔追御于上洛谷,……唯王十又一月,王格于成周大庙,武公入佑敔,告擒馘百、讯四十。王蔑敔历,使尹氏受敔圭瓒、贝五十朋——十一月敔簋在这件器的器铭中,南淮夷的兵锋已经直达阴阳洛,也就是洛水南北区域,已经逼近成周洛邑,可以说已经威胁到了西周的腹心地区。在敔簋铭文中,周厉王在成周大庙赏赐了有功人员敔,注意“武公入佑敔”一句,在西周青铜器册命金文的体例中,作为受册人(本器中的敔)右者的,一般就是受册人的直系上司。也就是说,敔的直系上司就是这位“武公”。 在另一篇铭文中,这次伐南淮夷的军事行动显然并不顺利: 呜呼哀哉!用天降大丧于下国,亦唯鄂侯驭方,率南淮夷、东夷广伐南国、东国,至于历内。王廼命西六、殷八,曰:“扑伐噩鄂侯驭方,勿遗寿幼。”肆师弥匌怵会恇,弗克伐鄂。肆武公廼遣禹率公戎车百乘、厮驭二百、徒千,曰:“于匡朕肃慕,唯西六、殷八伐噩鄂侯驭方,勿遗寿幼。”雩禹以武公徒驭至于鄂,敦伐鄂,休,获厥君驭方。肆禹有成。敢对扬武公不显耿光。用作大宝鼎。禹其万年子子孙宝用。——禹鼎 这件鼎完整地记录了周王朝扑灭鄂侯叛乱的全过程: 鄂侯驭方率领南淮夷、东夷攻击周的南国、东国。这次反叛规模巨大,以至于周王不仅动用了长期以来用以镇抚关东地区的军队殷八师,还出动了镇守关中大本营的西六师。周王命令西六东八两支大军,扑灭鄂侯的叛乱,并且不管敌人是老人还是幼童,一个都不能留下来(无遗寿幼)。但是西六东八两只军队并没有击败鄂侯的军队(弗克伐鄂)。于是武公派遣禹率领武公自己的私人军队(公戎车百乘、厮驭二百、徒千),让他们加入军事行动,并且不要留下一个活口(无遗寿幼)。禹的军事行动很顺利(休),活捉了反叛的鄂侯驭方(获厥君驭方)。禹的军事行动立有大功,感激武公的圣明(敢对扬武公不显耿光),作鼎纪念。这件鼎信息量巨大,告诉我们几个重要的问题 1.鄂侯的反叛规模巨大,以至于周天子必须让周王朝最精锐的殷八西六两支军队同时投入战场才能获胜,但是即使是投入了殷八西六,鄂侯驭方的叛乱仍无法平息;在这次对鄂的战争中,周王朝的软弱无能暴露无遗,当朝高官武公的实力已经凌驾于王室之上。 在帝国的腹地,又一场战争让周天子的王国震颤——犬戎来了。 |

|

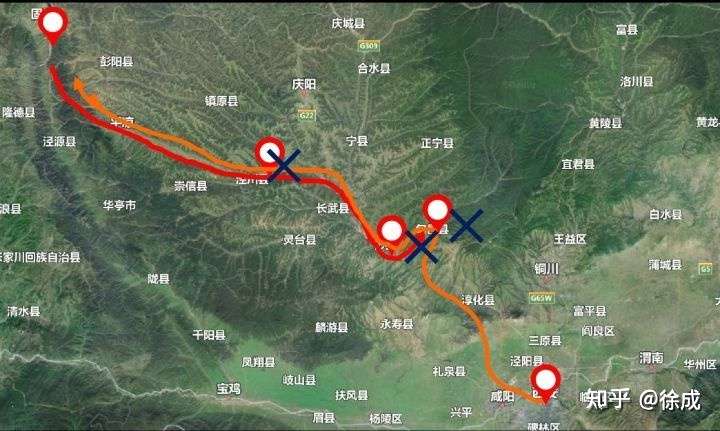

周厉王时期国人暴动(part2) 四.西陲的狼烟 在今天陕西历史博物馆的展厅里,一件毫不起眼的青铜鼎记录了一次可怕的战斗 唯十月,用严狁放兴,广伐京师,告追于王。命武公遣乃元士羞追于京师,武公命多友率公车羞追于京师,癸末,戎伐笱衣孚。多友西追,甲申之晨,搏于厀,多友右折首、执讯廿又三人,孚戎车百乘一十又七乘,衣复笋人孚。或搏于共,折首卅又六人,执讯二人,孚车十乘。从至,追搏于世,多友或右折首、执讯。乃口追至于杨冢。公车折首百又十又五人,执讯三人,唯孚车补克以,有焚,唯马驱口复口京师之孚。多友乃献孚讯于公。武父乃献于王,乃曰武公曰:“女既静京师,釐女,易女土田。”丁酉,武公在献宫,乃命向父佋多友,乃徙于献宫,公亲曰多友曰:“余肇事女,休不逆,又成事,多禽,女静京师。易女圭瓒一、汤钟一口、鐈鍪百匀。”多友敢对扬公休,用乍尊鼎,用作倗,其子子孙孙永宝用。——多友鼎这件器铭文大致意思是: 厉王某年十月,犬戎(玁狁)入侵,攻击到了周宗庙所在的京师(豳),周王在知道这个消息之后命令武公派遣军队救援京师。武公命令多友率自己的私军(公车)攻击犬戎,在衣、漆、共、世、杨冢等地多次与戎人搏斗,在战斗结束之后,多友将俘获的战车和俘虏献给武公,武公右将这些献给周王,周王赏赐武公田土,武公又赏赐多友玉和铜器,多友感谢武公。我将多友和犬戎搏斗的地名做成地图,就可以看到这次犬戎入侵带来的巨大震撼: 红色线是犬戎入侵路线,橙色线是多友追击路线,蓝色叉子是战场,可见这次战争中,犬戎只要突破京师附近的山地,就能够直下关中,进军宗周,宗周将无险可守。(事实上,这也是幽王时代犬戎灭亡西周的路线) 如此紧迫的战势中,并没有出现本应当驻扎在宗周附近的西六师,或许西六师在鄂侯入侵的战争中已经受了重创,也可能是为了抚平南国而驻扎在湖北北部、河南南部。总之,这次威胁巨大的犬戎入侵,周天子最为倚仗的国家军事力量并没有起到作用。 而这一次,又是武公力挽狂澜,派出自己的私军解了燃眉之危,多友仍然没有感谢天子,而是感谢了自己的主公。 西周的军队已经脆弱不堪,不管是南国、东国,还是周王朝赖以起家的周原,都已经无法获得天子足够的保护。这时候,全国都在呼唤他的名字,武公! 五.被抛弃的天子 厉王急于恢复自己的影响力,开始将原本由周贵族共享的山泽之利收归己有,这不能不激化天子和贵族之间的矛盾: 唯十又二月初吉丁丑。王在宗周,格于大庙。荣伯佑同立中廷,北向。王命同佐佑吴大父昜、林、吴、牧、自虒东至于河,厥逆至于玄水,世孙孙子子佐佑吴大父,毋汝有闲。对扬天子厥休,用作朕文考惠仲尊宝簋。其万年子子孙孙永宝用。——同簋在这则青铜器中,周厉王命令贵族同辅佐吴大父管辖淲河到黄河之间的林场、沼泽、牧场,为同右者的人是荣伯,也许就是史记中臭名昭著的荣夷公。 很快,国人暴动开始了,周厉王逃到了彘地,共伯和成为了摄政者。 我们在上文中可以看到,伯龢父(共伯和)是周厉王时期管辖宗周戍卫的高级军事官员。而同时期,武公又是西周两场关乎生死大战的决定性力量。如果晁福林先生的论断正确的话——共伯和就是卫武公,也就是青铜器上这位权势滔天的武公,那么显然,在那个时代,再也没有比他更加适合在厉王逃跑之后摄政周王朝的人选了。他是拯救国家的英雄,他是朝廷里的最高权势者,他的私军战斗力惊人,而天子的军队则软弱不堪。 余论 史载,在共和执政十四年之后,周厉王死于彘,太子嗣位,即周宣王。而那位叱诧风云的共伯和呢? 十四年,厉王死于彘,共伯使诸侯奉王子靖为宣王,而 共伯 复归卫也。——《周本纪》正义引《鲁连子》共伯和从摄政之位上全身而退,回到卫国,高龄而殁。 在新晋为王的宣王心中,国人暴动也烙上了阴影。在宣王时一只盨的盖子上,一段不完整铭文再次提起了国人暴动: ( 上缺 ) 又进退, 于邦人正人师,氏人,又罪又辜,遒骋倗即汝,遒繇宕,俾复虐逐厥君厥师, 乃作余一人咎。 ”王日:“ 墨敬明乃心, 用辟我一人, 善效乃友内辟,勿使暴虐从狱, 受夺虘行道,厥非正命……这段话是宣王册命时的话,意思是邦人(国人)正人师(军队)氏人(其他氏族)驱逐了暴掠的君主和他的军队,这件事情让我警醒。你要诚心辅助我,在国内不要让刑罚残暴…… 可见到了宣王之时,宣王已经清楚认识到,驱逐其父的乃是包括国人、氏人在内的贵族和军队,而这其中的原因应当就是周厉王为了推行专利采取的严刑峻法。 周宣王很努力想要重新恢复周王朝的荣光,并且一度看到了希望,而在他晚年时的失败却将所有努力葬送。他的继承者周幽王和幽王的两个儿子,将会把这个光荣的帝国推向黑暗的万丈深渊。 |

|

有关周幽王的王后姜氏的家族(part1) 关于这个申国的史事确实有点少,如果不太找得到相关的记载,我们只能从一些旁证来推测申的重要性。 在《史记·秦本纪》中,有一段记述非常值得注意,历来也常被引述: 有非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于汧渭之间,马大蕃息。孝王欲以为大骆適嗣。申侯之女为大骆妻,生子成为適。申侯乃言孝王曰:“昔我先郦山之女,为戎胥轩妻,生中潏,以亲故归周,保西垂,西垂以其故和睦。今我复与大骆妻,生適子成。申骆重婚,西戎皆服,所以为王。王其图之。”於是孝王曰:“昔伯翳为舜主畜,畜多息,故有土,赐姓嬴。今其後世亦为朕息马,朕其分土为附庸。”邑之秦,使复续嬴氏祀,号曰秦嬴。亦不废申侯之女子为骆適者,以和西戎。孝王本来想扶植秦之先人非子为大骆的嫡子,申侯的外孙是大骆嫡子,对孝王说的这番话意思就是我们申国世代与西戎通婚,“以亲故归周,保西垂”我们保护西部边陲纯粹是因为我们和周也是姻亲。这里我们看到,申侯强调,申与西戎和周两方的婚媾关系是西周边境的重要关系,可能类似于周人和西戎之间的中介者角色。 这段话颇有些申侯挟戎自重威胁周王的味道,孝王被迫改变主意,否则幽王的悲剧很有可能提前上演。 而同时,申在西周政府内可能也有非常重要的地位。 在著名的大克鼎的铭文中我们看到,在周天子册命膳夫克的仪式上,有这样一句话: 王才宗周,旦,王各穆庙,即立,申季右善夫克,入门,立中廷,北向,王乎尹氏册令善夫克。目前的金文研究中普遍认为,在标准的册命仪式中,“右者”(站在受册者右方)的人往往地位高于受册者,受册者往往是“右者”的助手。通过大小克鼎对读,我们知道克的职位是“膳夫”。在西周宫廷中,“膳夫”属于内廷,也就是天子的心腹私属,地位尊崇,而膳夫的顶头上司、内臣之首则是大宰。 所以在大克鼎中,我们可以推测,右者申季就是此时的大宰。 |

|

姜王后家族(part2) 在另一件伊簋中也有 隹王廿又七年。正月既望丁亥。王才周康宫。旦。王各穆大室即立申季入右伊。立中廷。北鄉。王乎命尹封册命伊。赞官司康宫王臣妾。百工。这件宣王二十七年的标准器中,申季的下属伊的职司是管理康宫的奴仆和手工业者,这也是穆王的家事,说明申季管理的就是“王家事”,是天子的大管家。 在五祀卫鼎铭文中,申季也作为土地交易的见证大臣被记录下来,这个申季和克鼎中的申季不是同一个人,五祀卫鼎一般定为共王五年器。 所以说申季一族从西周中期开始到西周晚期可能都是周天子王廷中扮演重要角色,是申氏的小宗,一如虢季子白的虢季氏是虢氏小宗一样。 所以说,长期和周王室通婚,并且对王室有巨大影响力的申,当然并非小国。 在《诗经•崧高》中 崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。四国于蕃。四方于宣。 宣王将此前因灭鄂(见禹鼎)空出来的南国之地封给了申伯建立南申,请召伯虎帮助申伯建国,还让大名鼎鼎的兮甲尹吉父赋诗纪念。其中有 不显申伯,王之元舅,文武是宪。看见没,王的舅舅,也就是说厉王的王后是一个申姜(不是生姜),我们后来也知道,被废掉的幽王的王后也是一个申姜,平王宜臼是申国的外甥。可见西周晚期,申氏和王家的联姻已经成为惯例,申侯已经是势力极大的外戚集团了。 |

|

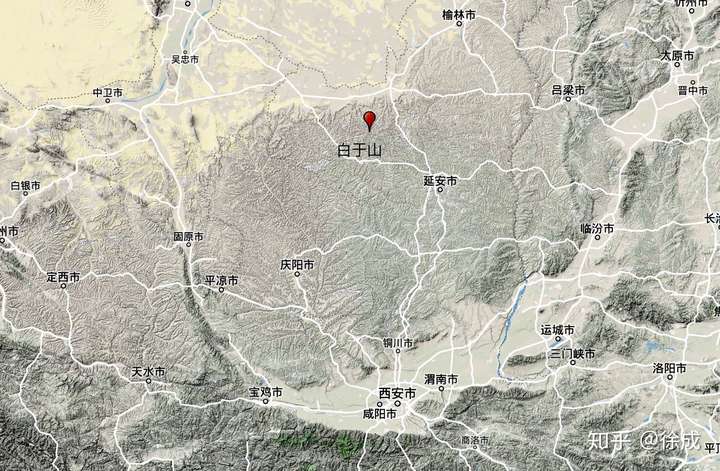

姜王后家族(part3) 而另一方面,申的地理位置我们现在不能确定,但是在《山海经》中记载了白于之山西三百里有一座“申首之山”,很可能就是申国的地望,白于之山在哪里呢?现在还在呢 咱们按照白于山往西,这一段正好在宁夏固原通向关中平原的咽喉要道上,固原又是长期以来考古研究中认为犬戎最活跃的地区,厉王时最有名的一次犬戎入侵就是通过这里(见多友鼎)。 你看这个申国,又长期在戎和周之间居中联络,外援强大,又是周的大外戚,又在周朝廷中势力庞大盘根错节,在周国内部也有巨大利益和影响力,又占据了战略要地。 所以说,如果有一个国家最有资格让西周突然死亡,还有谁比申更加合适呢? |