|

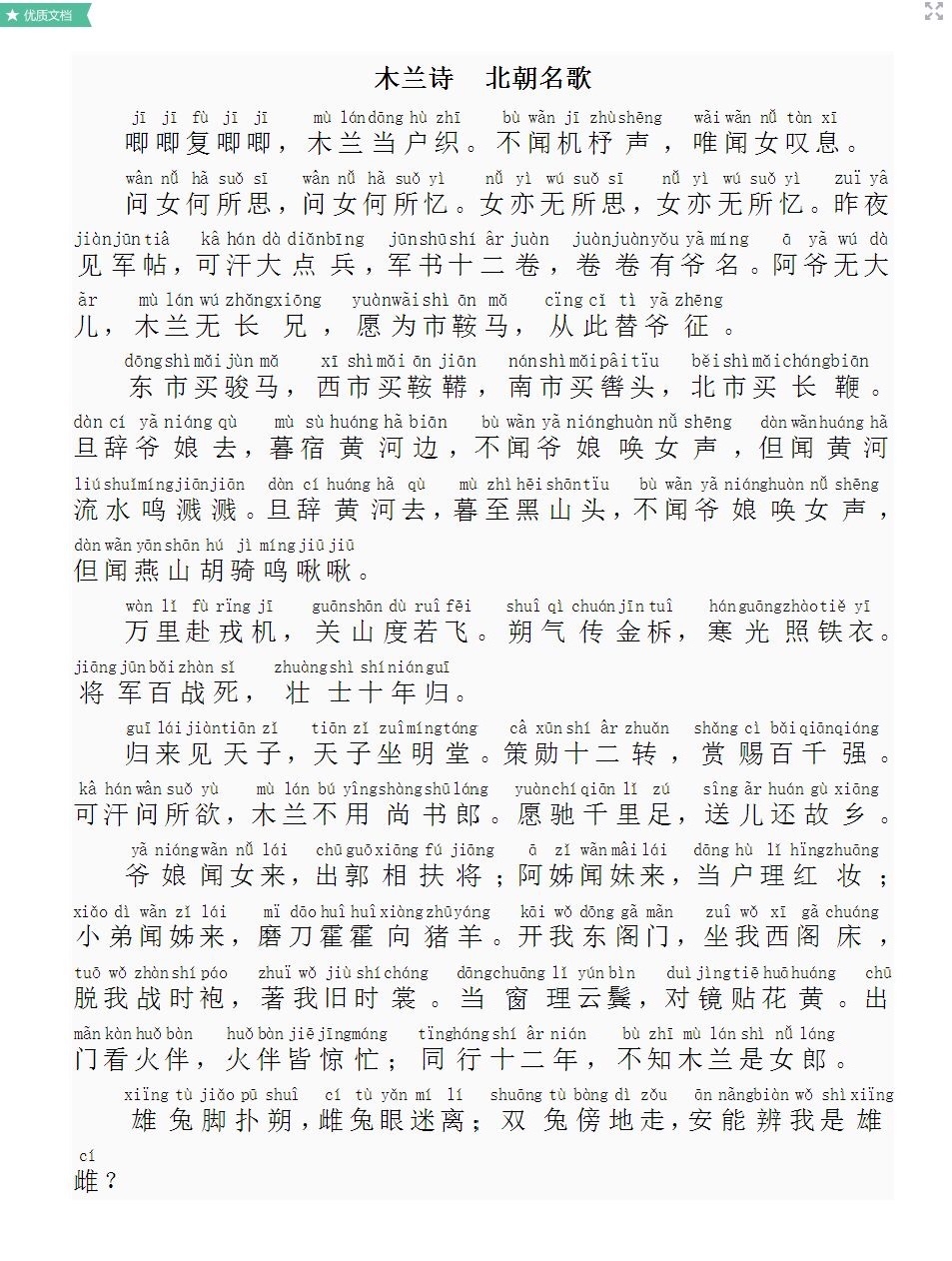

花木兰,其人其事最早出现于南北朝诗歌《木兰诗》中,姓名事迹、生卒年月、原籍何处,均不可考。甚至于历史上是否真的有这样一位奇女子,也很难说。但是这并不妨碍花木兰成为中国最知名的女性之一。至于原因,大概还是要从木兰诗中去找。木兰诗全文见图 花木兰从一开始出现,就是一个普通的少女形象,“木兰当户织”,也就是在房里织布。然而这个少女无心织布,十分忧愁,这是为什么呢?原来国家要打仗,木兰的父亲也在被征兵员之列。然而阿爷无大儿,木兰无长兄。我在查阅资料的时候总是看见这样一句,木兰的父亲年老体衰,又没有年长的儿子。但是诗里其实并没有提到父亲到底多年迈或者是否体弱多病。所以个人的理解,可能的情况是这样,木兰的父亲也许并没有多么老迈病弱,但是一旦父亲被征召入伍,就意味着木兰家没有了顶门立户的成年男子。在古代,失去一家之主是很可怕的事情,很可能会让整个家庭都陷入困境。会导致家里没有了壮劳力,在宗族和乡邻中失去了话语权等等。所以诗里重复了大儿和长兄,用来强调形势的严峻。父亲被征兵,不止是父亲一个人的危难,还是整个家庭的危机。而木兰最终决定替父从军,也不仅仅是为了父亲,更是为了整个家庭。于是“愿为市鞍马,从此替爷征”。 实际上木兰诗的动人之处,正是在于亲情。木兰一番准备后辞别家人从军去了。然而“旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。”早上离开了父母晚上就到了黄河边,听不到父母呼唤女儿的声音,只能听到江河流水的轰鸣,第二天早晨离开黄河边,晚上就到了黑山脚下,听不到父母呼唤女儿的声音,只能听到胡人战马的鸣叫声。看上去像是在写木兰的行程,实际上是写的父母对于女儿的不舍,和木兰对于家人的思念。 木兰的故事从来不是一个关于战争和建功立业的故事。从木兰辞别父母后,整个故事的进度就一日千里。对于木兰从军十二年的所有经历,全诗62句中,只用了区区4句:“朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。”而直接描写战争之惨烈的更只有“将军百战死”五个字,简直省略到不能再省略。关于木兰参加的这场长达12年的战争,我们既不知道是和谁打的,也不知道为什么打,我们也不知道这到底是抵御外敌还是开疆辟土,更无所谓去讨论战争的义和不义。还是那句话,在这里战争从来不是重点。 接下来是一段很有意思的内容,十多年的征战之后木兰和军队一起到了京城,进宫面见皇帝,因为军功卓著,木兰论功行赏时“策勋十二转,赏赐百千强”,然后“可汗问所欲”木兰“不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡”。什么意思呢,大意是说,木兰的功劳很大,除了赏赐金银外,还可以封官(此处的尚书是虚指)。而木兰辞去了官位,只想回到故乡。有趣又十分有深意的是在这非常简短的8句话中,有这样一句“可汗问所欲”,皇帝问木兰想要做什么,为什么有这样一问呢,应该是花木兰坦白了自己身为女子却从军的事。要知道在古代冒名顶替从军是大罪,女扮男装从军自然也是,而在皇帝论功行赏的时候发现女扮男装冒名顶替,就是欺君之罪了。然而,皇帝显然没有问罪,而是“问所欲”——你想怎么做呢?于是木兰说,什么都不用赏赐了,只希望骑上一匹好马,早日回到故乡。而皇帝自然是准许了她的这个愿望。 木兰最大的问题解决了,于是故事又进行到了欢快的章节,木兰回来了,一家人都很高兴,父母等不及女儿来拜见,迫不及待跑到村外去等待迎接,姐姐梳妆打扮要迎接妹妹,弟弟杀猪宰羊要准备一顿宴席,家里的气氛喜庆无比。而木兰不是一个人回来的,她还带着一群一起从军中回来的伙伴。于是木兰恢复女儿妆扮后,“出门见伙伴,伙伴皆惊惶”,因为“同行十二载,不知木兰是女郎”。 最后,木兰诗的作者还俏皮了一下,他写到,雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离,双兔傍地走,安能辨我是磁雄。这里解释一下,扑朔迷离四个字,是指古人认为公兔子提着耳朵提留起来的时候四腿乱蹬,而母兔子提着耳朵提溜起来的时候眼睛半眯,可以以此来断定兔子的性别。而双兔傍地走,自然是分辨不出来哪只是公哪只是母了。 木兰诗在我看来,寄托了平头百姓们对于生活的所有美好向往。他们希望在一个家庭里,父母慈祥,儿女孝顺,平辈之间和睦友爱。他们希望国家的君主贤明仁善,通情达理。他们不敢寄希望于战争不存在,只希望战争不会造成家破人亡的惨景,所以木兰可以十年归来,还捎带上了一群同行的伙伴。所以我们在木兰诗里看到的都是孝义和温情,因为一切的苦难和危险都被隐去了。没有人会去想木兰是不是犯了法,也没有人会去指摘她一个姑娘在军营里混迹十余年,俗世中的一切都和花木兰的故事隔着一道屏障。一千多年来人们也一直以最美好最纯真的眼光去看待这个传说中的姑娘,不让世俗去打扰她的故事。 花木兰是孝顺的、忠诚的、勇敢的、美丽的女子。她是难得的没有苦难阴影的古代女子形象,她活在传说里,我不希望她走下神坛。 |

[天地无极] 从传说中走来的花木兰

coralpip

· 发布于 2019-12-05 22:13

· 637 次阅读